1名少年是半職業拳擊選手,從15歲就開始正式訓練,曾奪得同齡冠軍。升大一後不幸在隊內訓練中揮了空拳,左肩脫臼;圖為情境照。(圖取自freepik)

文/邱致皓

小白是半職業拳擊選手,從15歲就開始正式訓練,曾奪得同齡冠軍。升大一後不幸在隊內訓練中揮了空拳,左肩脫臼。起初還能帶傷硬撐,後續反覆脫臼3次,每次都要到急診麻醉才能復位。原來最擅長的左刺拳無從伸展,一發力就出現無力感,對手發現後也予以迎頭痛擊。看著原來的手下敗將取代自己成為冠軍,心有不甘,急切地想要重返巔峰。

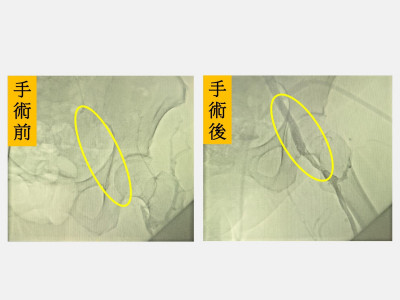

小白就醫檢查後發現,他的肩盂骨出現13%左右的缺損,剩餘的骨碎片與關節囊已經癒合在偏內側不佳位置(圖1),肱骨後側也有缺損。

請繼續往下閱讀...

▲圖1:肩關節脫臼關節囊破損(箭頭處)。(照片提供/林口長庚醫院骨科部運動醫學科主任邱致皓)

小白與醫師詳談後得知,自己屬於傳統使用關節鏡單純修補關節囊手術會失敗高風險群。主要是年輕(小於20歲)、從事競爭運動、過肩運動選手,同時合併肩盂骨缺損與肱骨缺損。

世界各地的研究發現,手術後2至4年之間,再次脫臼率會節節升高。主要是縫合的關節囊因為多次脫臼,品質不佳,另外就是隨著時間關節囊慢慢鬆脫。

肱二頭肌腱強化修補關節囊

為了解決這個問題,2018年歐洲醫師發明,使用肱二頭肌腱強化修補關節囊的動態穩定重建手術(圖2)。在2022年的追蹤發現,這種手術失敗率低,且不影響手術後的關節活動,也可以同時解決過肩運動選手,常合併的上關節囊鬆脫問題。

▲圖2:肱二頭肌腱(星號),關節囊(箭頭)修補。(照片提供/林口長庚醫院骨科部運動醫學科主任邱致皓)

後續於2023年,由台灣醫師改良為動態穩定合併肱骨缺損填補手術,將肩關節的前後不穩定因子都一同解決。同樣使用關節鏡輔助,特殊設計錨釘,可以使用4至5個微創傷口來完成。

微創傷口恢復快速

目前世界上包括台灣、歐洲、北美、南美及中國等國家都有進行類似手術,成效良好。

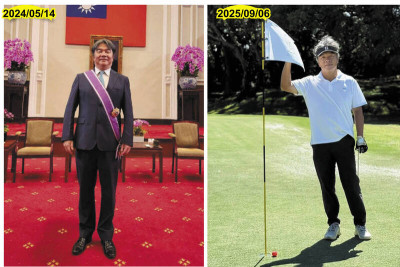

小白在接受過手術後,也比預期快速恢復,6個月後又再次重返榮耀,奪回冠軍。術後半年追蹤的電腦斷層檢查也發現,固定肌腱的位置極佳,骨癒合良好(圖3)。

▲圖3:手術後肩盂骨癒合(星號),固定肌腱位置良好(箭頭)。(照片提供/林口長庚醫院骨科部運動醫學科主任邱致皓)

(作者為林口長庚醫院骨科部運動醫學科主任)

。

。

標題:肩關節脫臼新療法 拳擊手重返榮耀

地址:https://www.twetclubs.com/post/116263.html