梵克雅寶Heritage典藏系列藍寶石項鍊,鉑金、白K金鑲嵌藍寶石、鑽石(1969年)。

梵克雅寶Heritage典藏系列藍寶石項鍊,鉑金、白K金鑲嵌藍寶石、鑽石(1969年)。

1895年,兩大珠寶世家阿爾弗萊德.梵克(Alfred Van Cleef)與艾斯特爾.雅寶(Estelle Arpels)聯姻,開啟了梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)品牌篇章,此後便以深厚的寶石及金屬工藝為基礎,將豐沛創意轉化為可隨身佩戴的珠寶,並且在每個年代留下傳世之作。近日在台灣巡迴展出的Heritage典藏系列20件珠寶,更是見證了梵克雅寶在無聲流轉的時光中,以珠寶銘刻璀璨印記。

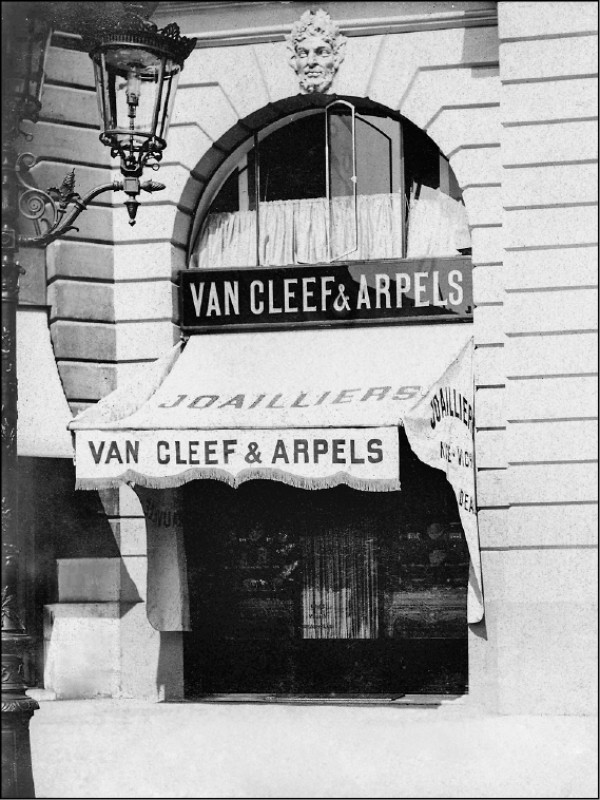

梵克雅寶在1906年於巴黎芳登廣場22號開設首間珠寶精品店。

梵克雅寶在1906年於巴黎芳登廣場22號開設首間珠寶精品店。

梵克雅寶國際典藏零售發展總監Natacha Vassiltchikov分享Heritage典藏系列歷史。

梵克雅寶國際典藏零售發展總監Natacha Vassiltchikov分享Heritage典藏系列歷史。

作品經嚴苛鑑定 突顯珍罕價值

梵克雅寶的珠寶歷史深厚久遠,不少藏家在購買全新作品之餘,對品牌過去的經典創作也表達高度興趣,梵克雅寶於是在2007年展開Heritage典藏系列計畫,透過拍賣會或親自與藏家聯繫,陸續回購約150件作品。梵克雅寶國際典藏零售發展總監Natacha Vassiltchikov表示,每件回購之作皆由梵克雅寶專家鑑定,分析作品現況和材質,並按照相關工藝技術和梵克雅寶的嚴格標準進行修復;同時在Patrimony傳承部門協助下,追溯作品的相關文獻資料、顧客紀錄、交易明細以及大量原始繪圖,藉此驗證作品真偽,需通過一系列繁複認證,方能進入Heritage典藏系列殿堂。Natacha Vassiltchikov強調,「我們相信微小的歲月痕跡能賦予珠寶獨特的個性和魅力,所以不會加以清除。」這也造就了Heritage典藏系列獨一無二的珍稀價值。

請繼續往下閱讀...

每件Heritage典藏系列作品皆經過嚴苛鑑定。Dancer胸針,黃K金、白K金鑲嵌鑽石(1989年)。

每件Heritage典藏系列作品皆經過嚴苛鑑定。Dancer胸針,黃K金、白K金鑲嵌鑽石(1989年)。

耳環,黃K金鑲嵌鑽石(1961年)。

耳環,黃K金鑲嵌鑽石(1961年)。

耳環,鉑金、黃K金、白K金鑲嵌紅寶石、藍寶石、鑽石(1942年)。

耳環,鉑金、黃K金、白K金鑲嵌紅寶石、藍寶石、鑽石(1942年)。

手鐲,黃K金、白K金、玫瑰金鑲嵌縞瑪瑙、鑽石(1972年)。

手鐲,黃K金、白K金、玫瑰金鑲嵌縞瑪瑙、鑽石(1972年)。

珠寶設計與時俱進 見證美學風潮

Heritage典藏系列作品年代跨度甚廣,從1920年代裝飾藝術風潮(Art Deco)帶起的幾何線條,到精巧瑰麗的1950年代作品,以至1970年代的大膽用色,印證了梵克雅寶數十年來的創新精神與工藝實力。在1929年經濟危機之後,新興的珠寶佩戴方式應運而生,可靈活轉換的珠寶迅速成為時尚,梵克雅寶順勢推出可轉換式設計作品,直至今日仍是品牌特色之一。1940年代二戰結束後,黃金被視為保值資產,梵克雅寶於是發表一款以黃K金為底座的Bird胸針,藍色藍寶石、白色鑽石和紅寶石的花蕾在枝頭綻放,藍、白、紅色彩組合與盟軍旗幟一致,成為戰時和戰後勾起感傷情懷的愛國象徵。

到了1960年代,嬰兒潮出生的新世代嚮往自由,雞尾酒會和名媛派對不斷,梵克雅寶便以白K金鑲嵌鑽石和藍寶石綻放流光溢彩,呼應當時的奢華狂歡氛圍;1970年代時裝潮流崇尚柔軟鬆身的長罩衫,搭配充滿異國情調的圖案,此時梵克雅寶受到印度美學啟發,推出不少色彩豔麗之作,反映當時的美學風潮。

手鐲,黃K金鑲嵌祖母綠、藍寶石、鑽石(約1965年)。

手鐲,黃K金鑲嵌祖母綠、藍寶石、鑽石(約1965年)。

Boucliers手鐲,黃K金、白K金鑲嵌珊瑚、縞瑪瑙、鑽石(1974年)。

Boucliers手鐲,黃K金、白K金鑲嵌珊瑚、縞瑪瑙、鑽石(1974年)。

Ruban手鐲,鉑金鑲嵌鑽石(1960年)。

Ruban手鐲,鉑金鑲嵌鑽石(1960年)。

Natacha Vassiltchikov透露,梵克雅寶的資深藏家獨好1920年代裝飾藝術和1930~1950年代復古時期的作品,認為這兩個時期特別破格創新;至於熱愛時裝的藏家則是偏愛1960及1970年代的波希米亞風格,特色是大量使用黃金和裝飾寶石。有些作品在全球各地均受到藏家青睞,因為它們都是梵克雅寶的代表作,例如1950至1960年代的動物胸針,每次推出總是迅速被搜購一空。

精選20件逸品來台 件件稀有出眾

此次來台展出的20件Heritage典藏系列作品,不論是1942年由紅寶石、藍寶石、鑽石組成的耳環,或是1965年以黃K金鑲嵌祖母綠、藍寶石、鑽石的手鐲,皆能看出梵克雅寶對於彩色寶石的純熟掌握。至於1972年的黃K金縞瑪瑙手鐲以及1974年的Boucliers手鐲,則是展現材質的豐富性;還有以童趣手法演繹威嚴獅子的Lion échevelé可轉換式胸針,皆突顯梵克雅寶對大自然的熱情以及無垠創意,其他包括Ruban手鐲、5 Leaves胸針與黃K金耳環,也都是具有代表性的工藝之作。

即日起至10月31日,Heritage典藏系列於梵克雅寶全台精品店巡迴展演,詳情與系列作品價格店洽。

5 Leaves胸針,鉑金、黃K金、白K金鑲嵌鑽石(1968年)。

5 Leaves胸針,鉑金、黃K金、白K金鑲嵌鑽石(1968年)。

Lion échevelé可轉換式胸針,黃K金鑲嵌祖母綠、鑽石(1976年)。

Lion échevelé可轉換式胸針,黃K金鑲嵌祖母綠、鑽石(1976年)。

《熱門話題》

標題:梵克雅寶述說珠寶百年物語 Heritage典藏系列抵台巡迴展出 20件臻品見證越經典越時髦

地址:https://www.twetclubs.com/post/119834.html